京都の世界遺産の1つで、京都市右京区に位置する【龍安寺(りょうあんじ)】をご存知でしょうか?

禅の美を極めた庭園といわれる【龍安寺】の石庭は、国の史跡で特別名勝に指定されています。

白砂に15個の石が置かれただけという石庭には、今なお解明されていない謎がいくつも残されています。

今回は、【龍安寺】の石庭の謎に迫り、さらに石庭以外の【龍安寺】の見どころについても、たっぷりとご紹介させていただきます。

どうぞ、最後までご覧ください!

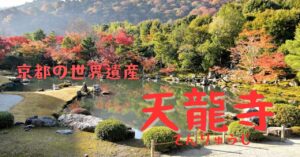

京都の世界遺産【龍安寺(りょうあんじ)】とは

【龍安寺】は1450年(宝徳2年)に建立された臨済宗妙心寺派の禅寺です。

禅の美を極めた庭園といわれる枯山水庭園が有名で、コロナ渦以前の年間参拝者数は約90万人!

コロナ以降は年間参拝者数が減少した時期もありましたが、近年ではインバウンドの観光客や国内からの観光客も戻ってきて、京都の人気観光地として活気を取り戻しています。

【龍安寺】の歴史

【龍安寺】の長い歴史について、簡単にご説明させていただきます。

現在【龍安寺】がある場所には、平安時代の末、公爵・徳大寺実能(とくだいじさねよし)の山荘が建てられていました。

1450年(宝徳2年)この山荘を、足利幕府の官僚だった細川勝元(ほそかわかつもと)が譲り受け、【龍安寺】を建立したのです。

【龍安寺】の開山は妙心寺の僧であった義天玄承(ぎてんげんしょう)とされていますが、義天玄承は、同じく妙心寺の僧で、妙心寺復興に貢献した日峰宗舜(にっぽうそうしゅん)に開山を歓請し、自分は建立開山となりました。

1468年(応仁2年)応仁の乱の戦火をうけ【龍安寺】は焼失してしまいました。

応仁の乱の際、細川勝元が東軍の総大将だったので、西軍から真っ先に攻撃を受けてしまったからです。

1473年(文明5年)に細川勝元の逝去した後、1488年(長享2年)に、勝元の息子である細川政元(ほそかわまさもと)が【龍安寺】を再建に尽力し、1499年(明応8年)に方丈が土棟され、織田信長や豊臣秀吉も寺領を寄進したそうです。

1797年(寛政9年)火災により、方丈など一部の建物が焼失。

【龍安寺】の現在の方丈は、1606年(慶長11年)に、西源院(せいげんいん)の方丈として建てられたものを移築したものです。

1895年(明治28年)廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)によって、狩野派が手掛けた襖絵90面が売却されました。

この襖絵は売却された後、さらに売りに出され、九州の炭坑王・伊藤伝右衛門(いとうでんえもん)により買い取られましたが、第二次世界大戦後に流出してしまい、襖絵の多くは所在不明になってしまいました。

一部の襖絵は、アメリカのメトロポリタン美術館やシアトル美術館に所蔵されています。

近年では、2010年(平成22年)、2018年(平成30年)にアメリカのオークションに出品されたものを【龍安寺】が買い戻しました。

1944年(平成6年)【龍安寺】は、古都京都の文化財として世界遺産に登録されました。

京都の世界遺産【龍安寺】の見どころ

京都の人気観光地であり、世界遺産にも登録されている【龍安寺】の見どころをいくつかご紹介させていただきます。

【龍安寺】の見どころ①方丈庭園

【龍安寺】といえば、やはり方丈庭園ではないでしょうか。

室町時代を代表する枯山水庭園の名庭で、樹木を一切使わずに白砂と石だけでつくられている石庭は、国の史跡、特別名勝になっています。

三方を築地塀で囲まれ、東西約31m、南北約15mの石庭は、1499年(明応8年)頃につくられたのではないかと考えられています。

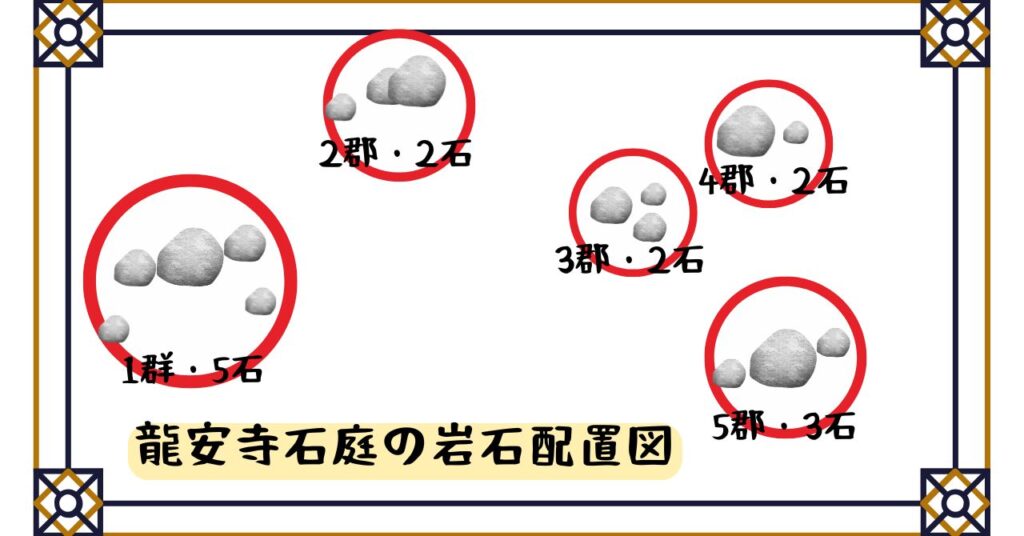

白砂の上に15個の岩石が置かれている様子から、「虎の子渡しの庭」・「七五三の庭」とも呼ばれています。

石庭がつくられた正確な月日も、作庭者も不明で謎多き石庭といわれています。

そこで、【龍安寺】の方丈庭園の謎についていくつか調べてみました。

【龍安寺】の石庭の謎①なぜ15個の石が置かれている?

①虎の子渡しを模した説・・・石庭の白砂を「水」、石を「島」と見立て、虎が小虎を背負って川を渡る様子を表現しているのではないか。

②中国で縁起の良いとされる奇数に合わせた説・・・中国の思想では、奇数は陽の数とされているので、1郡5石+2郡2石₌7石・3郡3石+4郡2石₌5石・5郡3石₌3石で祝事の数となる「7・5・3」にして、15個の石を置いたのではないか。

③東洋での「15」という数にこだわった説・・・東洋では「15」は完全・満を意味する数といわれていることにちなんで石の数を15個にしたのでなないか。

【龍安寺】の石庭の謎②どこから見ても15個の石全て見える場所がない⁉

【龍安寺】の石庭は、方丈のどの位置から見ても、15個の石が全て見える場所がないのです。

これは、あえて15個の石が全て見えないようにつくられているからなのですが、それはなぜ⁉

考えられる理由としては、日本庭園における「重なり志向」で設計されたからではないかと言われています。

庭園に限らず、日本の文化の諸側面には「重なり」が多く見られます。

例えば、神社での参拝の際に行う拍手、これは「音の重なり」といえます。

他にもお正月の鏡餅「物の重なり」、十二単は「衣の重なり」、おせち料理を詰める重箱もそうです。

「重なり」というのは、日本文化の特色の一つなのです。

【龍安寺】の石庭の石も日本文化の「重なり志向」に沿って設計されたため、石と石が重なって見えてしまい、どこから見ても15個の石全てを見ることができないのではないかといわれています。

また、東洋の思想で「15」は完全・満を意味する数なので、あえて全ての石を見えないようにして完全を避け、不完全なものとしたのではないかとも考えられています。

【龍安寺】の石庭の謎③刻印石に残された名前は?

【龍安寺】の石庭に置かれた15個の石の中(2郡2石)に「小太郎」と「清二郎」と刻まれた石があります。

この2人が作庭に関わった人物なのかどうかは不明です。

【龍安寺】の石庭の謎④ふれられなかった石庭

1588年(天正16年)【龍安寺】で豊臣秀吉の和歌の会が行われたという記録が残っています。

この時に詠まれた和歌は、石庭の垣根奥に植えられた糸桜のことしか詠まれておらず、参加した人誰も【龍安寺】の石庭についての和歌を詠んでいないのです。

これだけ立派な石庭に誰もふれていないのは、あまりにも不自然ですよね。

この時代は、この場所に石庭がなかったのか?石庭を理解できなかったのか?

真相はどうなのでしょうか。

このように、【龍安寺】の石庭・枯山水庭園にはいくつもの謎が残されていますが、枯山水庭園とは、禅の修行空間にふさわしい、芸術性と精神性を兼ね備えた庭園です。

観る人の感性に解釈が委ねられる石庭といえますね。謎だからこそ様々な解釈ができる、これが【龍安寺】石庭の人気の理由なのかもしれませんね。

【龍安寺】の見どころ②知足の蹲踞(ちそくのつくばい)

【龍安寺】の見どころは、石庭だけではありません、【龍安寺】を訪れた際に是非、見ていただきたいのが、方丈の北側に置かれている、蹲踞(つくばい)です。

蹲踞とは、茶室に入る前に手や口を清めるための手水を張っておく石です。

【龍安寺】の蹲踞は、水戸黄門でお馴染みの水戸光圀(みとみつくに)から寄進されたものです。

この蹲踞には、真ん中に掘られた四角い穴を「口くち」の字に見立て、「吾唯足知(われ ただ たるを しる)」と刻まれています。

この文字の「知」と「足」を取り、「知足の蹲踞(ちそくのつくばい)」と呼ばれるようになりました。

「吾唯足知」は釈迦が説いた教えの一つで、「足ることを知る人の心は穏やかであり、知らない人の心は乱れている」という意味です。

満足する気持ち、今あるもので満足、現状が満たされているという気持ちは、心の安寧に繋がるという禅の精神を表す言葉でもあります。

またこの「吾唯足知」は、先述の石庭の石が全て見えず、14個しか見えないことにも通じているのではないかと考えられています。

深いですね。

現在、置かれている「知足の蹲踞」はレプリカなのですが、【龍安寺】の見どころの一つですので、是非ご覧になってみてください。

【龍安寺】の見どころ③侘助椿(わびすけつばき)

【龍安寺】に植えられている椿で、わびすけという人が、朝鮮から持ち帰り植えたということから「侘助椿(わびすけつばき)」といわれるようになりました。

日本最古の椿ともいわれています。

【龍安寺】の見どころ④鏡容池(きょうようち)

【龍安寺】の参拝者入口からすぐ、鏡容池を中心とした日本庭園で、国の名勝庭園に指定されています。

平安時代末期、【龍安寺】の場所が徳大寺家の別荘として使われていた頃は、この鏡容池で貴族が舟遊びをしていたと伝えられています。

京都の世界遺産【龍安寺】基本情報

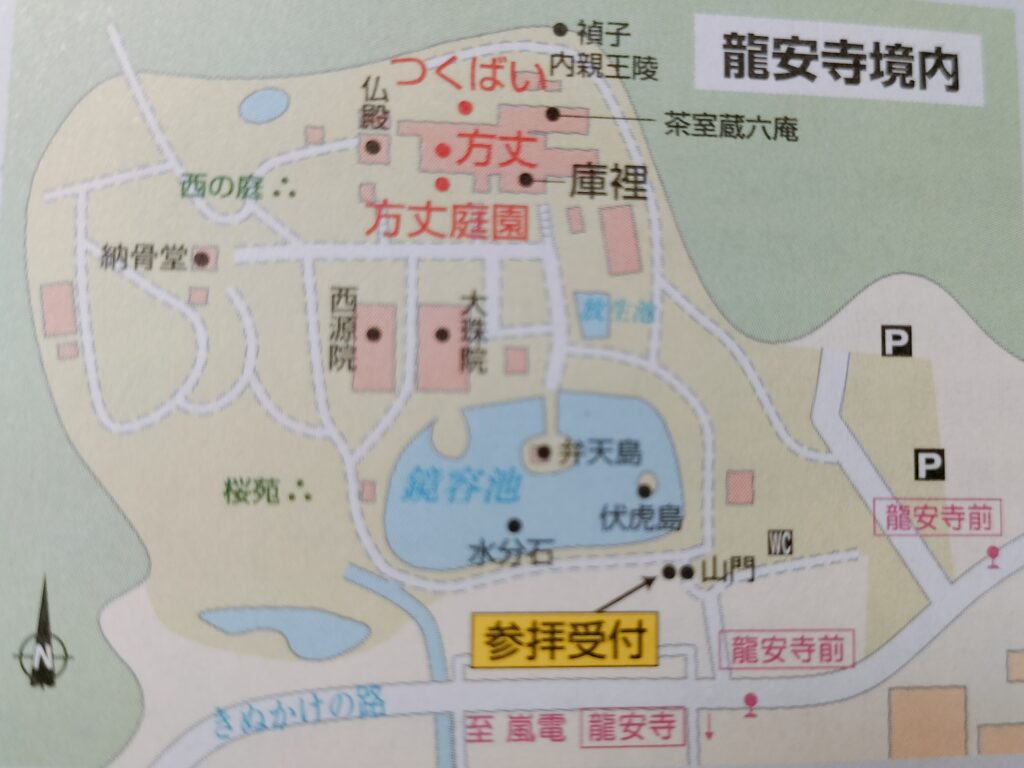

所在地:〒616-8001 京都市右京区霊安寺御陵ノ下町13

地図はこちら↓

コメント

コメント一覧 (14件)

It’s not my first time to visit this website, i am browsing this

web site dailly and get fastidious facts from here everyday.

Thank you!!

I will continue to do my best to provide you with better information!

Hi! I could have sworn I’ve been to this website before but after reading through some of the post I realized

it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely delighted I found it

and I’ll be book-marking and checking back frequently!

You made some good points there. I looked on the net to find out

more about the issue and found most people will go along with your views on this website.

Thank you!!

I will continue to do my best to provide you with better information!

I visited many web sites however the audio quality for

audio songs current at this site is truly fabulous.

Just desire to say your article is as amazing.

The clearness on your publish is simply great and that i could

think you’re a professional in this subject. Fine with your permission let

me to take hold of your feed to stay up to date with approaching post.

Thank you a million and please keep up the rewarding work.

Thank you!!

I will continue to do my best to provide you with better information!

I always used to read paragraph in news papers but

now as I am a user of internet so from now I am using net for posts, thanks

to web.

Thank you!!

I will continue to do my best to provide you with better information!

Hello to every body, it’s my first pay a visit of this

web site; this website carries amazing and in fact fine information designed

for visitors.

Thank you!!

I will continue to do my best to provide you with better information!

What’s up to every one, since I am in fact keen of reading

this webpage’s post to be updated daily. It contains nice data.

Thank you!!

I will continue to do my best to provide you with better information!