京都にはたくさんの世界遺産があります。

皆さんが、京都に出かけるなら一度は訪れてみたい世界遺産はどこですか?

数ある京都の世界遺産の中で、今回ご紹介させていただくのは【東寺(教王護国寺)】です。

【東寺】は日本の真言宗の根本道場で、宗祖である空海が【東寺】から真言密教を広めていったという歴史ある場所です。

京都駅からのアクセスもよく京都観光のルートにも取り入れやすい場所だとおもいます。

京都の世界遺産【東寺】の魅力を徹底解説していきますので、どうぞ、最後までご覧ください!

京都の世界遺産【東寺】とは

京都市南区にある【東寺】は、正式名称は「教王護国寺(きょうおうごこくじ)」といいます。

東寺真言宗総本山の仏教寺院で、真言宗の根本道場です。

1934年(昭和9年)に国の史跡に指定。

1994年(平成6年)12月には、「古都京都の文化財」の構成資産として世界文化遺産に登録されました。

京都の世界遺産【東寺】の歴史

【東寺】は元々は、平安京の鎮護のための朝廷の官寺として建立されたのが起源です。

823年(弘仁14年)に、嵯峨天皇より空海(弘法大師)に下賜され、真言宗の根本道場として栄え、ここから真言密教が広まっていったのです。

日本の真言密宗の宗祖である「空海(弘法大師)」とは?

31才で留学僧として唐に渡り、わずか2年で密教の奥義を習得。多くの曼荼羅、法具、経典などを日本に持ち帰りました。

この功績を認められ、嵯峨天皇から【東寺】を下賜されることになったのです。

空海は、真言密教についてはもちろん、土木工学や書道などあらゆる分野に精通した博学な人物でした。

京都の世界遺産【東寺】みどころ

京都の世界遺産である【東寺】に行くなら、これだけは見てほしい!絶対に見逃せないという見どころをご紹介!

京都【東寺】のみどころ①五重塔

京都【東寺】といえば、やはり五重塔!

【東寺】の五重塔は、826年(天長3)に空海による創建が始められました。

五重塔は、インドのストゥーパが起源とされる、釈迦の遺骨を安置する仏舎利塔です。

五重塔の心柱の先から30㎝下には仏舎利3粒が鏡と一緒に納入されています。

この五重塔、空海の存命中に完成は間に合わず、完成したのは883年(元慶7年)でした。

京都【東寺】の五重塔の高さは54.8m、現存する木像の塔では1番高い塔です。

【東寺】の五重塔は完成後、落雷などで4回焼失していて、現在の五重塔は、1644年(寛永21年)に徳川家光が再建したものです。

幾度となく火災に見舞われた五重塔ですが、不思議なことに地震により倒壊したという記録はありません。

なぜ五重塔は地震に強いのか?

五重塔が地震の揺れに強いのには、構造上の理由があります。

五重塔の各層は独立していて、直接つながってはいません。

各層を積み上げて作る「積み上げ工法」を用いて作られているからです。

木材同士が緊結していないので、地震のエネルギーは接続部分で吸収され、さらに上下の層が互い違いに振動することで地震による揺れを分散することができる構造になっています。

塔全体が程よく揺れることが、耐震強度に繋がっているんですね。

これだけの構造を考えるとは、空海が土木工学に精通していたということの証ですよね。

また、五重塔は完成後にも保全のための工夫がなされています。

その1つが、「心柱(しんばしら)」です。

五重塔の中心には、初層から五層までを貫き、頂上の相輪(そうりん)を支える心柱があります。

この心柱は塔身を支えているわけではなく(実際に塔身を支えているのは、塔の周りに立てられた四天柱と側柱です)独立して立てられています。

独立して立てられた心柱は、乾燥などで収縮することはありませんが、塔身は縮むことがあります。

心柱と塔身の縮みによる誤差を調整するために、1692年(元禄5年)に心柱の根本を1尺5寸(約45㎝)切り下げました。

須弥壇の下の柱の彩色を見れば、切り取られた形跡を確認することができます。

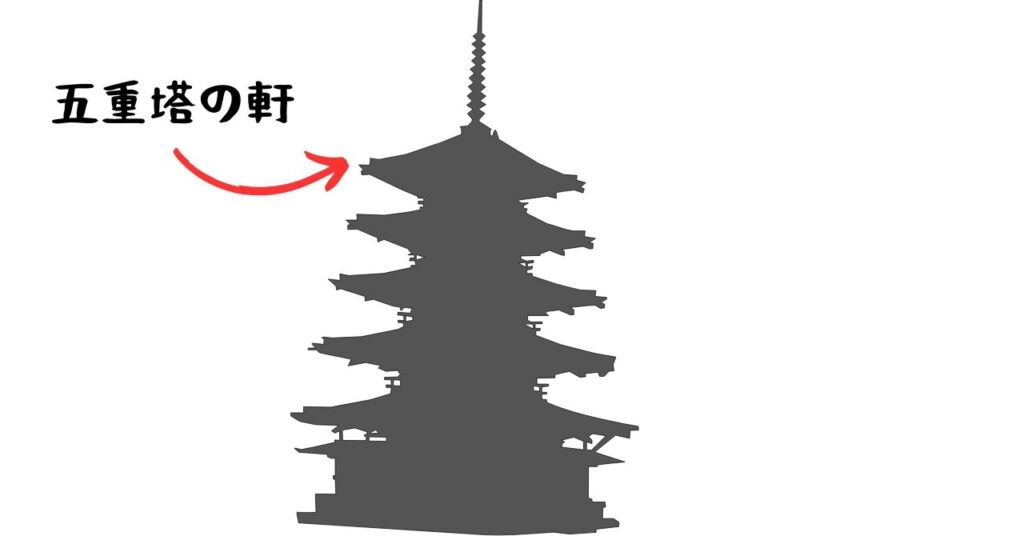

【東寺】五重塔見るなら「軒(のき)」に注目!

五重塔を間近で見る機会があれば是非、注目してみていただきたいのが、五重塔の「軒(のき)」です。

そもそも「軒」とは、雨風や日差しから塔を守る役割しているものです。

しかしながら、「軒」の役割はそれだけではなく、塔がどれだけ美しく見えるかのポイントになっています。

端にいくほど反りあがる軒先の反りが、塔の美しさには大事!

京都【東寺】の五重塔の軒は、「三手先組物(みてさきくみのも)」工法で作られています。

「三手先組物」とは、外の柱から軒桁を支える肘木を、一手、二手、三手と段階的に組み上げることで、軒を張り出していく工法です。

軒を張り出し、反り立たせて作られているからこそ、京都【東寺】の五重塔のフォルムは美しいのです。

さらに、軒を見る時に一緒に見てほしいのが、五重塔の初層の四方の軒下です。

邪鬼(じゃき)といわれる天邪鬼(あまのじゃく)の彫刻を探してみてください。

四方の軒桁を支えるように、天邪鬼の彫刻が置かれているのは、ひねくれた性格の天邪鬼を軒下に置けば、上からの力(構造物の質量)に反発して、天邪鬼は下から上に力を加えるだろうと考えられたからです。

天邪鬼の彫刻には、天邪鬼が反発して下から上に力を加えていれば、建物が傾かず平行に保つことができるだろうという願いが込められているそうです。

五重塔に行かれた際は、一生懸命に軒桁を支える、愛らしい天邪鬼の姿をご覧になってみてくださいね。

京都【東寺】のみどころ②両界曼荼羅(りょうかいまんだら)

一度は見てみたい【東寺】の見どころで忘れちゃいけないのが、【東寺】の両界曼荼羅(りょうかいまんだら)です。

曼荼羅って、聞いたことあるけど、詳しくわからないという方も多いのではないのでしょうか。

曼荼羅とは、密教の諸尊(仏の尊称)を教理にしたがって絵に表したもののことをいいます。

【東寺】の曼荼羅は、金剛界曼荼羅(こんごうかいまんだら)と胎蔵界曼荼羅(たいぞうかいまんだら)の

2つで1対の曼荼羅となっていて、これを両界曼荼羅(りょうかいまんだら)といい、万物は全て大日如来の分身だということを説いています。

この両界曼荼羅は、西院本(にしのいんぼん)といわれ、空海が唐から持ち帰った現図曼荼羅ではなく、極彩色で転写されたものです。

極彩色で転写された曼荼羅では、日本最古のもという大変貴重なものです。

それぞれの曼荼羅を簡単に説明しましょう。

金剛界曼荼羅(こんごうかいまんだら)

上記画像の左

絹本・縦183.6㎝×横163.0㎝ 国宝

全体が9つの「会(え)」というグループに区画されています。

中心に大日如来、その周りを囲むように仏・菩薩が描かれていて、人間が悟りの境地に近づく道のり、人間が仏になる方法を段階ごとに表しています。

方位は時計回り、上が西、右が北となっています。

胎蔵界曼荼羅(たいぞうかいまんだら)

上記画像の右

絹本・縦183.6㎝×横164.2㎝ 国宝

母の胎内に抱かれるように、大きな慈悲によって悟りの境地が開かれるという、真言密教の根本原理が広く伝わっていく様子を表した曼荼羅です。

蓮華の中心に大日如来、周りには如来、菩薩、明王が描かれていて、外周には諸天が描かれています。

方位は時計回りに、東、南、西、北となっています。

【東寺】の両界曼荼羅は通常は非公開で、見ることができるのは特別拝観時のみとなっています。

見たい!という方は、公式ホームページで特別拝観のスケジュールをご確認ください。

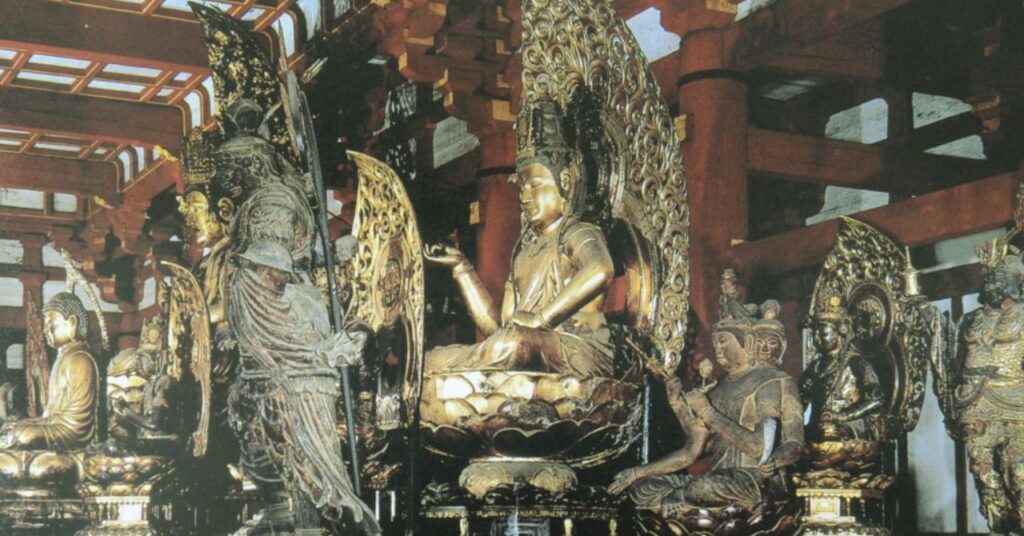

京都【東寺】のみどころ③仏像立体曼荼羅(ぶつぞうりったいまんだら)

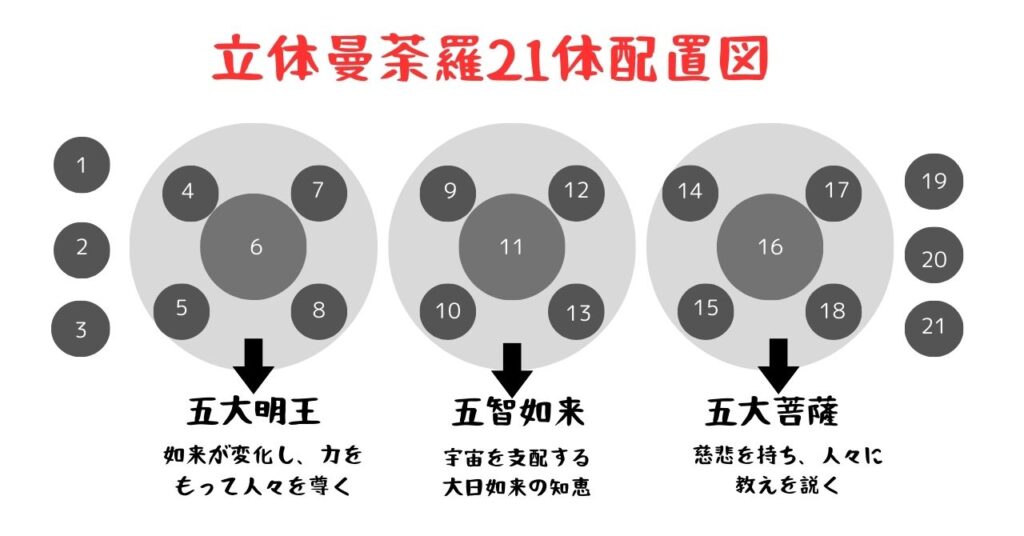

【東寺】の仏像立体曼荼羅とは、密教の諸尊を教理にしたがって絵で表した両界曼荼羅を、絵ではなく実際に21体の仏像を配置し具現化したものです。

こんな大仕掛けを作り上げたのは、もちろん空海(弘法大師)です。

【東寺】の広い寺域全体を曼荼羅に見立て、中心に大日如来を安置、その周りに20体の仏像を安置し、計21体の仏像で立体仏像曼荼羅が作られています。

- 1.広目天(こうもくてん)・・・仏教の守護神で西方の世界を守護している。

- 2.帝釈天(たいしゃくてん)・・・仏教の守護神で東方の世界を守護している。

- 3.増長天(ぞうちょうてん)・・・仏教の守護神で南方の世界を守護している。

- 4.大威徳明王(だいいとくみょうおう)・・・阿弥陀如来の化身として、一切の悪を降伏させる力を持つ。

- 5.軍茶利明王(ぐんだりみょうおう)・・・宝生如来の化身として、阿修羅や夜叉など外敵から人々を守り、様々な障害を取り除く力を持つ。

- 6.不動明王(ふどうおうみょう)・・・大日如来の化身として、煩悩を絶ち人々を救うために導く力を持つ。

- 7.金剛夜叉明王(こんごうやしゃみょうおう)・・・釈迦如来の化身として、一切の悪魔を降伏させる力を持つ。

- 8.降三世明王(ごうざんぜみょうおう)・・・阿閦如来の化身として、過去、現在、未来の「三世」における食欲・※瞋恚(しんに)・愚痴の三煩悩を取り除く力を持つ。※瞋恚(しんに)とは、怒りのこと。

- 9.不空成就如来(ふくうじょうじゅにょらい)・・・何物にもとらわれず実践するという「成所作智(じょうしょさち)」を具現化した仏。

- 10.阿弥陀如来(あみだにょらい)・・・諸仏の中で最も光明が優れていて、どんなに罪の重い衆生でも救うことができる力を持つ。

- 11.大日如来(だいにちにょらい)・・・万物の慈母であるとともに、宇宙の中心であり、宇宙の真理そのものとされている。

- 12.阿閦如来(あしゅくにょらい)・・・物事に動じず、迷いに打ち勝つ強い心を人々に授ける力を持つ。

- 13.宝生如来(ほうしょうにょらい)・・・財宝を生み出し、人々に福徳を授ける力を持つ。

- 14.金剛業菩薩(こんごうごうぼさつ)・・・不空成就如来の化身とされ、仏の働きを加持し、仏の衆生救済を可能にする力をもつ。

- 15.金剛法菩薩(こんごうほうぼさつ)・・・阿弥陀如来の化身とされる菩薩。

- 16.金剛波羅蜜多菩薩(こんごうはらみったぼさつ)・・・大日如来が化身した菩薩。

- 17.金剛薩埵菩薩(こんごうさったぼさつ)・・・大日如来の化身とされる菩薩で、大日如来と衆生をつなぐ役割をもつ。

- 18.金剛宝菩薩(こんごうほうぼさつ)・・・宝生如来の化身とされる菩薩。

- 19.多聞天(たもんてん)・・・福徳の神様。単独で崇拝される場合は、毘沙門天(びしゃもんてん)といわれる。

- 20.梵天(ぼんてん)・・・天部を代表する仏法守護神。

- 21.持国天(じこくてん)・・・帝釈天の配下とされ、持国天とは、国を支えるものという意味がある。

【東寺】には、これだけの仏像が安置されているんですよ!仏像オールスターズという感じでしょうか(笑)

しかもこの21体の仏像、16体が国宝に指定されていて、残り5体も重要文化財に指定されているという大変貴重な仏像なのです。

【東寺】の仏像立体曼荼羅の中でも、特に注目してご覧いただきたい仏像があります。

【東寺】仏像立体曼荼羅・不動明王坐像

木像・高さ173.3㎝

彫像の不動明王像では最古のものといわれています。

忿怒の表情で両目を見開き、右に顔を向けながらも正面を見据えています。

この不動明王坐像は、空海が唐から取り入れた造形で「大師様(たいしよう)」といいます。

「なくも子も黙る」迫力満点の不動明王の表情は一見の価値ありです。

【東寺】仏像立体曼荼羅・帝釈天半跏像

木像・高さ105.4㎝

3つの目を持ち、一面三目二臂(ひじ)で、右手には独鈷所(とっこしょ)といわれる武器を持っています。

帝釈天はこの独鈷所で、雷を操ったり、煩悩を打ち砕くことができると伝えられています。

帝釈天が像にまたがっているのは、インドの影響を受けたからではないかと考えられています。

【東寺】仏像立体曼荼羅・梵天像

木像・高さ100.3㎝

帝釈天と一対の像です。

【東寺】の梵天像は、梵天が半裸型で、がちょう座に坐る姿が特徴です。

残念ながら仏像立体曼荼羅は、通常は非公開です。

公開されるのは、春と秋の特別公開時のみということですので、仏像立体曼荼羅を見るために【東寺】に行きたい!と思う方は、事前に公式ホームページで公開情報をチェックされてからお出かけされることをお勧めします。

京都の世界遺産【東寺】での催し

大師堂(御影堂)で毎朝行われる生身供(しょうじんく)

毎朝6時から、空海へ食事を御供する法要を、見学することができます。

空海の月命日21日に開催される弘法一・がらくた市

空海の月命日である21日に毎月開催される弘法一(こうぼういち)・がらくた市。

1000店以上のお店が出店され大変な賑わいです。

秋から冬の夜に行われるライトアップ

【東寺】では毎年秋から冬にかけて、夜間特別拝観が開催され【東寺】境内の紅葉がライトアップされます。

昼間には見ることができない幻想的な光に包まれた【東寺】を見ることができます。

京都の世界遺産【東寺】の基本情報

所在地:〒601-8473 京都市南区九条町1番地

地図はこちら↓

コメント