三条大橋は、京都三条通りにあり、一級河川の鴨川に掛けられている橋です。

2022年(令和4年)より開始された改修工事が2023年(令和5年)の12月末に完了しました。

当初の工事終了は2024年(令和6年)の春頃とされていましたが、予定よりも早く改修工事が終わりました。

三条大橋の改修工事終了に伴い、2024年(令和6年)1月16日(火曜日)より、夜間ライトアップが開始されます。

夜の鴨川に浮かび上がるライトアップされた三条大橋を見に出かけてみませんか?

三条大橋の夜間ライトアップについて

2022年(令和4年)より開始された三条大橋の改修工事が2023年(令和5年)の12月末に完了しました。

この改修工事の内容は、欄干の取り替えや歩道の整備などです。

2024(令和6年)の春頃に完了予定だったのですが、予定より数ヶ月早く完了しました。

今回の改修工事にかかった費用は、なんと3億7000万円といわれています。

さらに驚くことに、この改修工事費用は、全国からのふるさと納税で集められた税金で賄われたのです。

私は京都市民なので、単純にありがたい話だなと感じるところもあるのですが、京都市の流出税額は年々増加していて40億円といわれていますから、なんとも複雑な部分もありますね、、、

話が脱線しましたので元に戻しましょう。

とにもかくにも改修工事が完了した三条大橋で、夜間ライトアップが始まります。

三条大橋の夜間ライトアップ開始は、2024年(令和6年)1月16日(火曜日)~

開始時間は、日没から午後11時まで

「京の底冷え」といわれるほど、冬の京都は寒いですが、夜の鴨川とライトアップされた三条大橋が見せてくれる光景は幻想的で雅な光景であること間違いなし!

寒さ対策を万全にして、美しい光景を堪能しにお出かけされてみてはいかがでしょう。

三条大橋はどんな橋?

鴨川に掛かる三条大橋を実際に見たことがなくても、テレビや雑誌で見たことがある方は多いのではないでしょうか。

京都の鴨川には三条大橋だけでなく五条や四条にも橋があるのですが、この三条大橋はチョット特別な橋なんです。

そこで今回は、三条大橋の夜間ライトアップをご紹介するとともに、少しだけ三条大橋の歴史や見所についてもご紹介させていただきたいと思います。

現在の三条大橋

現在の三条大橋は、1950年(昭和25年)4月に完成した橋です。

橋長73メートル・幅16.7メートル

1974年(昭和49年)に1度目の改修工事が行われ、今回の改修工事は2度目となります。

三条大橋の歴史

三条大橋が最初に作られたのは室町時代です。

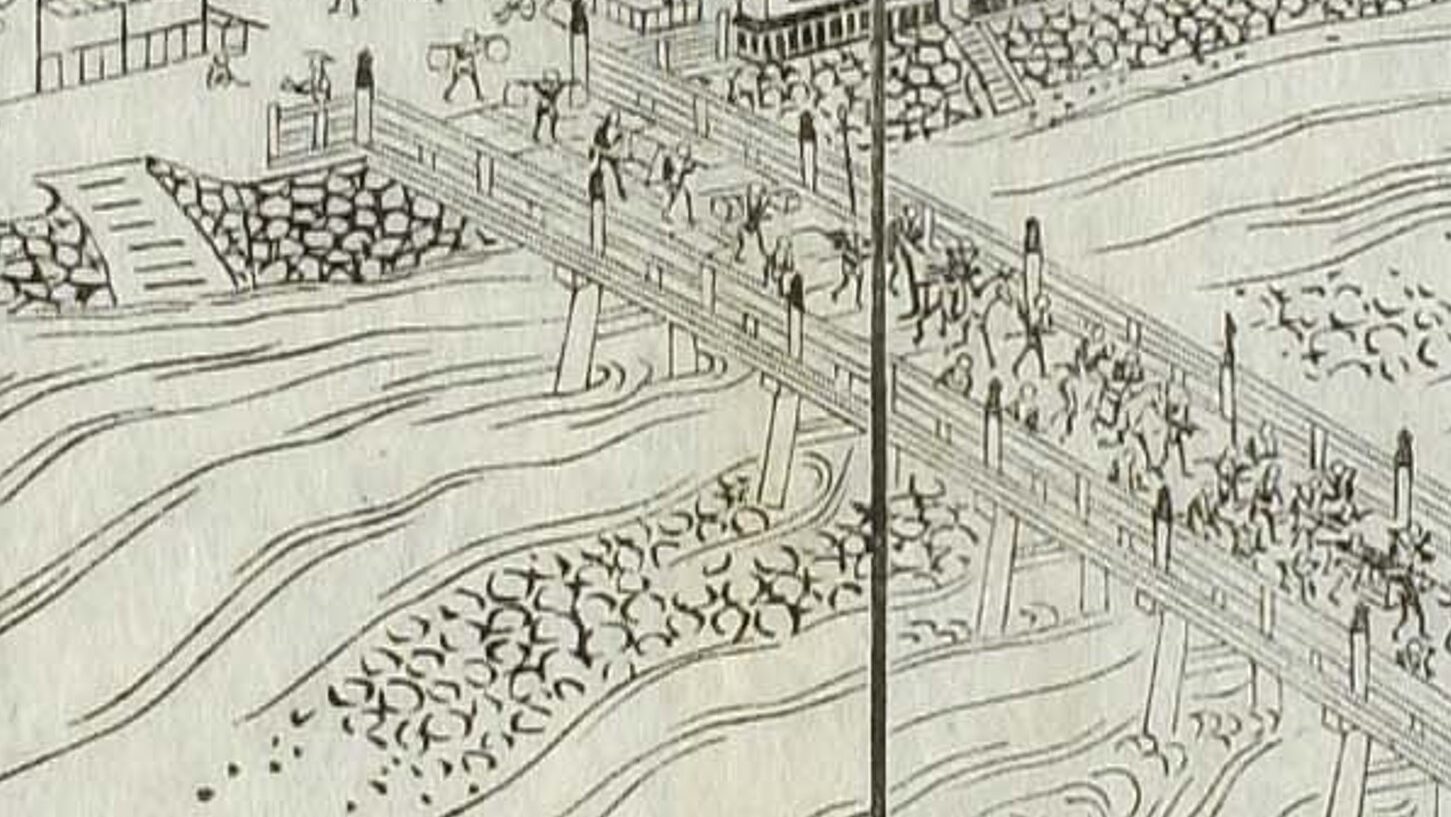

室町時代に作成された、洛中洛外図屛風(歴博甲本)に当時の三条大橋が描かれています。

洛中洛外図とは、当時の京都の市街(洛中)と郊外(洛外)の景観や風俗を描いたものです。

この頃の三条大橋は右上に描かれている四条大橋と比べると随分と簡易的な橋だったようです。

その後、1589年(天生17年)豊臣秀吉の指示で、石柱の橋に改修されました。

日本で初めての石柱の橋だといわれています。

この石橋の基礎となる石は、9.1メートルも地中に埋め込まれていて、驚くのが石柱の数で、なんと63本もの石柱がある橋だったのです。

水害対策として強固な橋を作る必要があったんでしょうが、安土桃山時代にこれだけの橋を作る技術があったとはびっくりです。

石橋の強さは豊臣幕府の支配力の象徴だったともいえるのでしょう。

徳川政権となった江戸時代は、度重なる鴨川の洪水被害で、三条大橋の一部が崩れ川に流されてしまう事も多く、17世紀半ばから幕末にかけて、35回もの改修工事が行われたという記録が残っています。

江戸から京までの約500キロメートルを結ぶ東海道五十三次の終点地として定められていた三条大橋は、江戸と朝廷を繋ぐ幹線道路の最重要駅だった訳ですから、莫大な費用をかけてでも何度も改修工事を行う必要があったのですね。

幕府の直轄管理だった三条大橋は、明治時代になると京都府に管理を委ねられました。(※現在の三条大橋は京都市が管理しています。)

大正時代には、橋の永久化を目標とした架替工事が進められ、銅やコンクリートを使った頑丈な橋へと変化していきました。

黒川翠山撮影写真資料より)

このような長い歴史を経て、現在の三条大橋があるんですね。

京都市公式ホームページの京都市情報館ではさらに詳しく三条大橋の歴史を知ることができますので、興味を持たれた方は、ぜひチェックしてみてください。

三条大橋は見どころ満載

室町時代が人々の生活に関わる大切な橋として使われている三条大橋。

この三条大橋の見どころは、景観だけではありません。

そこで、ぜひ知ってほしい三条大橋の見どころについてご紹介します。

- 「東海道中膝栗毛(とうかいどうちゅうひざくりげ)」の弥次喜多像・・・三条大橋の西側には、江戸時代に出版された、「東海道中膝栗毛」の登場人物である弥次郎兵衛と喜多八の銅像があります。栗毛とは、栗色の馬を意味します。膝栗毛とは、自分の膝を馬のかわりにすること、つまり、馬を使わずに自分の足で進む徒歩旅行を意味しています。この弥次喜多像は1994年(平成6年)に建てられました。

- 三条高札場跡・・・三条大橋の西詰にある高札場跡とは、かつて幕府が、民衆に周知されるために、法度や掟書などの法令を板面に記した高札を立てていた場所です。

- 三条大橋擬宝珠(ぎぼし・ぎぼうしゅ)刀傷跡・・・三条大橋の西側から2つ目の擬宝珠(寺院の階段や橋の装飾のこと、葱の花に似ているので葱台(そうだい)ともいわれています)には、幕末に起きた池田屋事件の刀傷が残っています。池田屋は三条大橋から少し離れた場所にあったので、この傷は池田屋事件の場外乱闘の傷跡ですね。

- 駅伝の碑・・・三条大橋の東詰北側には2002年(平成14年)に作られた、駅伝の碑があります。実はですね、京都は知る人ぞ知る「駅伝発祥の地」なんですよ!1917年(大正6年)に日本で初めて開催された駅伝「東海道徒歩競争」のスタート地点がこの三条大橋なのです。

いかがでしょうか?三条大橋には歴史を感じられる場所がこんなにあるんですよ。

現代では、恋人や友人が並んで座り、鴨川の流れや音を感じながら過ごせる憩いの場所となっている三条河原は、かつては、三条処刑場があった事でも有名です。

石川五右衛門や、豊臣秀次、石田三成、近藤勇など、教科書にも出てくる歴史上の有名人が処刑された場所だったんです。

現在の三条河原の雰囲気からは想像もつきませんね。

三条大橋の基本情報

三条大橋の所在地はこちら↓

コメント