京都は、日本国内からはもちろん、海外からの旅行客も多い人気の都市です。

それゆえ近頃は、京都の人気観光地は何処へ行っても人、人、人!

京都観光に行ってみたいけど、人が多い場所は苦手、、という方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、京都の観光スポットの中でも比較的人が少なく、ゆったりと観光が楽しめる京都の穴場観光地といえる京都市北区の【今宮神社】についてご紹介させていただきます。

是非、最後までご覧ください。

【今宮神社】とは?

【今宮神社】は、京都市北区紫野にある神社で、別名「玉の輿神社」ともいわれています。

創建は1001年(長保3年)と伝えられていて長い歴史のある神社なのです。

【今宮神社】の御祭神は

大国主神(おおくにぬしのかみ)・・・神話の中で、日本国を創った神様

事代主神(ことしろぬしのかみ)・・・大国主神の息子

櫛名田比売(くしなだひめ)・・・ヤマタノオロチ退治の説話に登場する女神

【今宮神社】の長い歴史や、「玉の輿神社」と呼ばれる由来、境内の貴重な建物についてなど、お伝えしていきましょう。

【今宮神社】の歴史

【今宮神社】の創建は、1001年(長保3年)と伝えられています。

【今宮神社】の創建以前、794年(延暦13年)には起源となった社が建立されていて、疫神スサノオが祀られていました。

平安遷都後、京の町で疫病が流行り、疫病を鎮めるための※御霊会(ごりょうえ)が各地で行われるようになりました。

※御霊会(ごりょうえ)とは・・・昔は、政治的失脚など志半ばで亡くなった人の霊が、疫病や天災を起こすと信じられており、その人々の霊を鎮魂されるための祭事を御霊会(ごりょうえ)といいます。

八坂神社で行われていた祇園御霊会は、現在は祇園祭と呼ばれ日本三大祭りの1つとして有名ですね。

994年(正暦5年)に再び疫病が蔓延、朝廷が2基の神輿を造り、疫神を乗せて船岡山に安置しました。

この時に民衆が主導となって行った紫野御霊会では、音楽奉納を行い、疫災を※幣帛(へいはく)に依り移らせて難波江に流したそうです。

※幣帛(へいはく)とは・・・神様への御供物のこと。

そして、この紫野御霊会が現在の今宮祭の起源になっているといわれています。

1001年(長保3年)この年もまた疫病が大流行し、朝廷は船岡山の疫神を新たに造った社に移すことにしました。

この時に造られた社が【今宮神社】なのです。

【今宮神社】は創建後、朝廷をはじめ、民衆・武家から崇敬され、1284年(弘安7年)※正一位(しょういちい)の神階を与えられました。

※正一位(しょういちい)とは・・・神社における神階の最高位の位のことをいいます。

その後【今宮神社】は、室町時代に起こった応仁の乱で焼失してしまいます。

1469年(明応5年)室町幕府将軍足利義澄によって社殿が再興され、1525年(大永5年)には、室町幕府将軍足利義晴が神輿を造替え、1544年(天文13年)に社殿の修復を行いました。

1593年(文禄2年)豊臣秀吉が※御旅所(おたびしょ)を再興しました。

※御旅所(おたびしょ)とは・・・祭事の神輿渡御の時に、神輿を迎えて仮に安置するところ。本宮を出た神様の別荘のような場所をいいます。

1694年(元禄7年)江戸幕府第5代将軍徳川綱吉の生母である桂昌院が、京都の寺社の復興に尽力し、【今宮神社】の社殿を造営し、御牛車や鉾を寄進しました。

1795年(寛政7年)に御旅所に能舞台を落成し、毎年秋に能公演が行われるようになりました。

1896年(明治29年)再び社殿が焼失、1902年(明治35年)に再建され、現在まで大切に守られています。

【今宮神社】の別名は「玉の輿神社」

【今宮神社】は別名「玉の輿神社」と呼ばれています。

玉の輿というと、どこか下衆な感じもしますよね。

なぜ「玉の輿神社」と呼ばれるようになったのでしょう。

由来を調べてみると、どうやら先述の【今宮神社】の歴史の中にも出てきた人物「桂昌院」が関係しているようです。

この桂昌院という御方は、徳川5代将軍徳川綱吉の生母ということでご存知の方も多いはず。

では、桂昌院さんの経歴についてはご存知でしょうか?

桂昌院は、京都西陣の八百屋の次女として生まれました、元の名を「お玉(おたま)」といいます。

ここで、あれ?っと思いますよね。なぜ八百屋つまりは商人の娘が、身分が違う将軍家に入り、将軍の子を生めたのか?

詳しく説明すると長くなりすぎるので、サクッと説明しますね。

つまりは、桂昌院(お玉)は、将軍の側室(そくしつ)になったのです。

江戸時代、将軍には御台所(みだいどころ)という正妻の他に、側室とよばれる愛人のような女性を持つことが常だったのです。

愛人といっても現代のような不貞な関係ではなく、将軍家を存続していく上で必要な存在だったのです。

将軍と御台所に必ずしも子が授かるという訳ではありませんし、世継ぎの資格を持つ男子が生まれるとも限りませんよね。

それに、男子が生まれたとしても世継ぎになるまで健康に育つという保証もありません。

もし、世継ぎとなる男子が世継ぎになる前に亡くなってしまったら、将軍家お家存続の一大事です。

そんな事にならないために、将軍の血を引く男子を1人でも多く生んでおく必要があったのです。

そのために、御台所以外にも将軍の子供を産むための女性=側室がいたのです。

側室もある程度の身分を持つ女性から選ばれていたのですが、最終的にはその女性を将軍が気に入るかどうか。

桂昌院(お玉)を側室にした徳川家光は、今でいう草食系男子だったようで、自分から側室を指名するような人ではなかったようです。

そのため、家光の乳母で大奥総取締であった春日局(かすがのつぼね)が側室選びを行ったといわれています。

春日局は草食系の家光が気に入って子作りに励む気になってくれるなら、側室の身分にこだわってる場合じゃないと思ったかどうかは分かりませんが、商人の娘だった桂昌院(お玉)を側室に選んだのです。

商人の娘から将軍の側室になれただけでも当時としては大出世ですが、さらに桂昌院(お玉)はめでたく男子を出産。

本来、側室の子供の世継ぎ継承順位は低いので将軍になれることは少ないのですが、桂昌院(お玉)の産んだ綱吉はなんだかんだで継承順位が繰り上がり徳川第5代将軍になることができました。

将軍の子供を産み、その子供が世継ぎになり、将軍の生母となったことで桂昌院(お玉)のは絶対的な地位を手に入れることとなりました。

八百屋の娘から成りあがっていった桂昌院=お玉のサクセスストーリーが「玉の輿」ということわざの由来になっているという説もあります。

成り上がりの人生を送った桂昌院(お玉)の尽力によって復興した【今宮神社】、桂昌院が【今宮神社】と深く関わっていたからこそ、いつの頃からか「玉の輿神社」とよばれるようになったようです。

【今宮神社】の境内

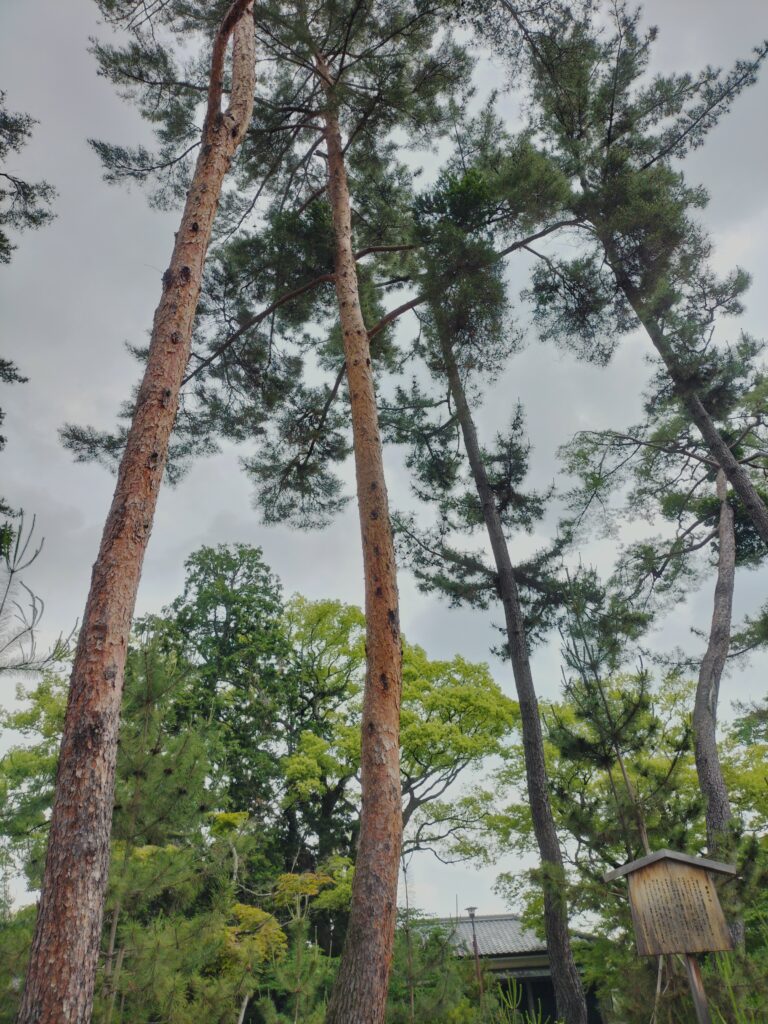

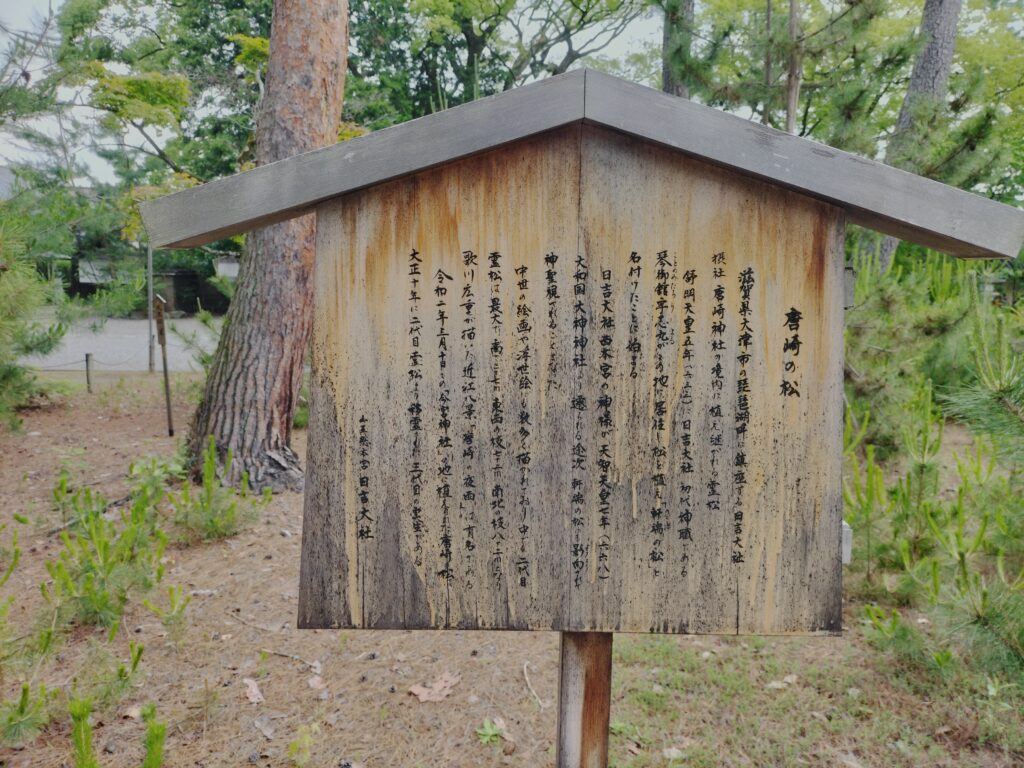

【今宮神社】の境内には拝殿など登録有形文化財に指定されている建物がいくつもあります。

境内はそんなに広くないので、1時間ほどでぐるっと見て回れますよ。

境内には、立派な松の木もあります。

【今宮神社】は休日でも人は少なく、ゆっくりと参拝できますのでおすすめです。

【今宮神社】のおみくじ

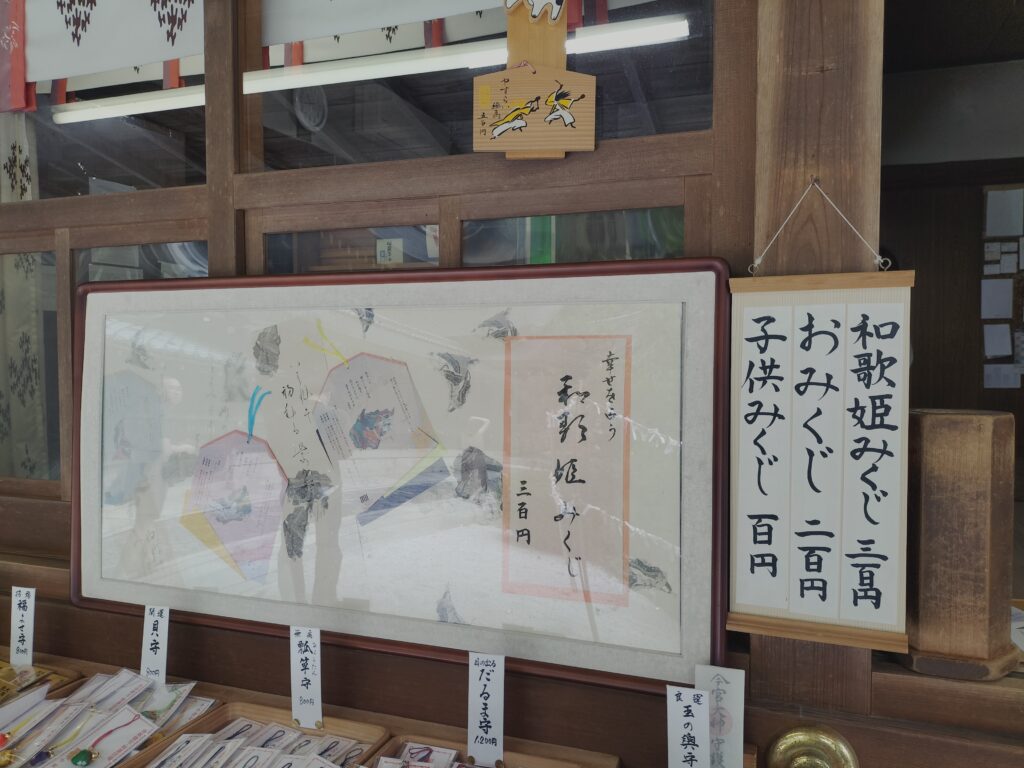

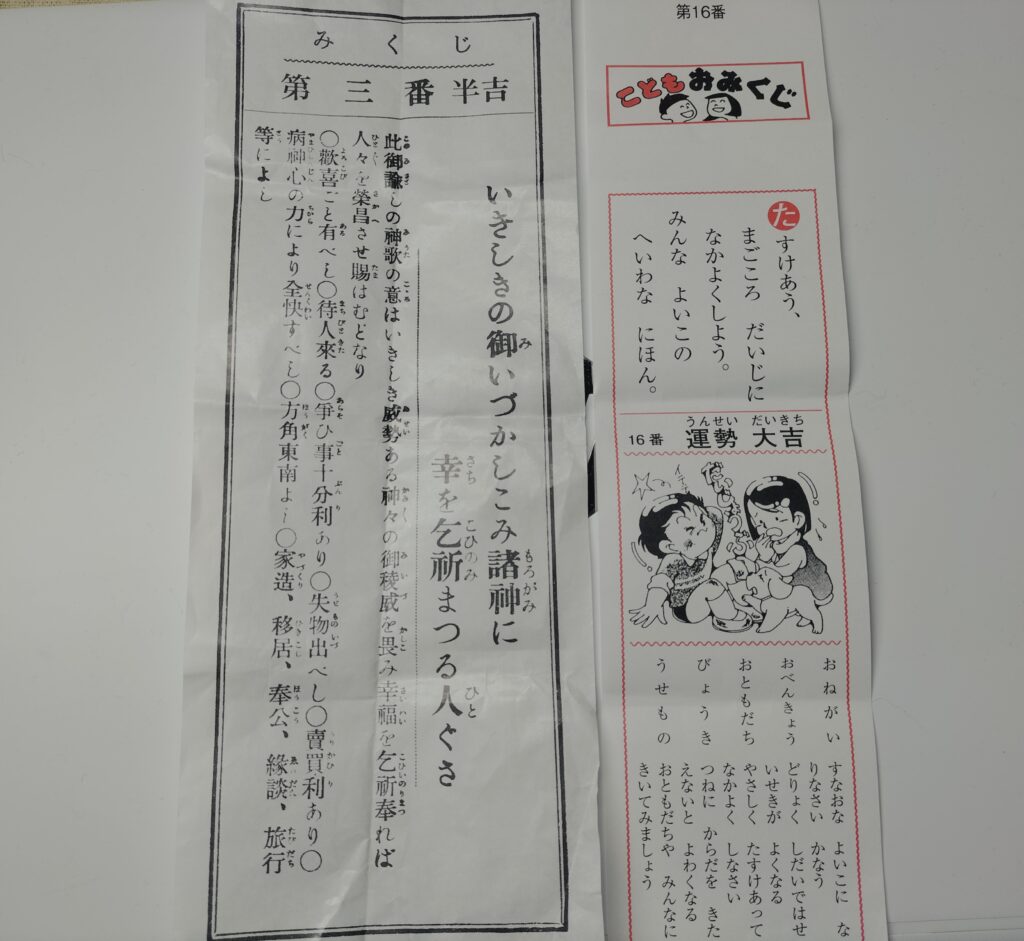

【今宮神社】では3種類のおみくじを引くことができます。

こちらは、普通のおみくじ(左)と子供みくじ(右)です。

子供みくじは、子供が読んでも理解できるように分かりやすく書かれています。

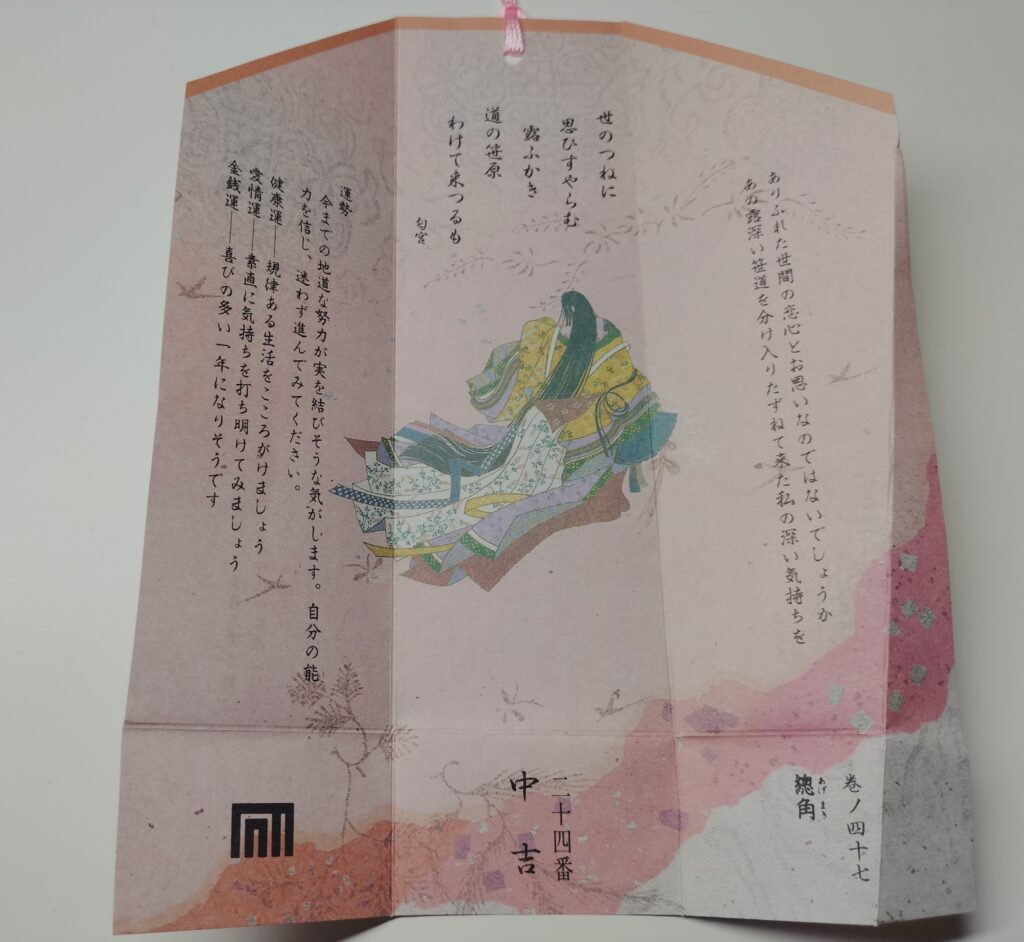

こちらは、和歌姫みくじです。

おみくじを開くと、中には運勢と和歌が一句書かれています。

この和歌姫みくじは、栞として使えるように作られてます。

【今宮神社】に行かれた際は、お好みのおみくじを引いてみてくださいね。

【今宮神社】基本情報

所在地:〒603-8243 京都市北区紫野今宮町21

地図はこちら↓

コメント